Por Mónica Franco (Gitana Insurrecta)

Un acostón de ocasión no cambiaría su destino, así que tomó el dinero de su cuenta de ahorros y acudió con un abortista de famoso apellido».

“Puta y pendeja” fue lo primero que escuchó Mariela de parte de Roberto después de que le dijo que estaba embarazada de él. Le siguió un “a ver qué haces, porque ya sabes que mi novia también está preñada”. Se despidieron y jamás volvieron a verse.

Mariela había terminado la preparatoria y le esperaba un futuro prometedor como abogada. Su padre, un importante Juez, tenía trazado su destino: auto del año, universidad privada, estancia en el extranjero y matrimonio con el hijo de algún empresario.

Un acostón de ocasión no cambiaría su destino, así que tomó el dinero de su cuenta de ahorros y acudió con un abortista de famoso apellido, que practicaba legrados mientras platicaba del restaurante de moda en los años noventa.

El número telefónico de aquel médico se pasaba de mujer a mujer como el más grande tesoro, en parte, porque “ninguna se le había muerto en la plancha” y, en parte, porque el ingreso a un hospital por desangramiento a causa de un aborto revelaría el más oscuro secreto de las jóvenes que cantaban “La incondicional”, de Luis Miguel.

Lo peor de lo peor que les podía pasar a las señoritas de aquel entonces —como a muchas otras durante siglos y aún hoy— era que sus padres se enteraran de que ya no eran “vírgenes”. En algunos casos, el embarazo era lo de menos: algunos padres llevaban a sus hijas al abortista en completo secreto, no sin antes decirles: “además de puta, pendeja”.

Abigaíl trabajaba en una maquiladora cuando conoció a Jorge, el tamalero de la esquina de la fábrica que, además de tortas de tamal, vendía mota. Ambos tenían 17 años y todos los viernes por la tarde se encerraban en el motel de la colonia.

Soñaban con juntar dinero para irse al otro lado, a Estados Unidos, para ganar billete verde y no quedarse con los miserables salarios del proletariado. Mientras soñaban, fumaban un porro.

Un día Jorge no regresó con su carrito de tamales. Después de abortar introduciéndose un gancho de metal en la vagina, Abigaíl se enteró de que su novio se fue “de mojado” llevando una carga de “maría” oaxaqueña. Casualmente, él se fue en el momento en que supo del embarazo.

Lo peor que podía pasarle a una obrera en aquellos años, era ser despedida por estar embarazada, quedarse sin empleo formal y terminar en una esquina, de “puta por pendeja”. Así que Abigaíl decidió perforar su útero con un alambre y seguir en la maquiladora.

Laura llegó a Puebla, procedente de Veracruz. Tenía 15 años cuando salió de su casa en donde no había ni para comer. Trabajaba en una cocina económica cuando Luis, de 35, cliente del lugar, la enamoró y la embarazó año tras año. Cuando llegó a los 20, Laura tenía ya cuatro hijos. Al notificarle sobre su quinto embarazo, Luis la molió a golpes. La pateó tan duro en su vientre que ella abortó sin necesidad de pastillas, de un gancho o de una legra. Así pasó con dos embarazos más: terminaron en abortos espontáneos, rematados con una extracción de matriz.

Ella le rogaba a Luis que usara condón para no embarazarla. Él le respondía: “solo las putas los usan y solo las pendejas se embarazan”.

Laura logró salvar su vida y la de sus hijos huyendo de aquel esposo tras quedar estéril. Para sobrevivir, fue cocinera de día y trabajadora sexual de noche.

Yo aborté hace 27 años, en completo silencio, sola y amenazada por el médico: si no le pagaba la totalidad del servicio, que me fio, buscaría a mi madre para contárselo. Yo decidí no truncar mi vida por haber tenido sexo de ocasión, de ese que se lo cuentas a alguien y te dice: “además de puta, pendeja”.

Me vestí sola, caminé con inmenso dolor, viajé de Puebla a Atlixco. Al día siguiente, sonreía como si nada hubiera pasado. Nadie se percató de que sangraba y de que, para caminar, arrastraba los pies, porque no había guardado el reposo médico indicado.

Yo acompañé a una amiga a abortar. Mientras la legra hacia lo suyo, ella nunca me soltó de la mano; aunque la anestesia hizo efecto, ella me sujetaba fuerte, muy fuerte. Sus lágrimas corrieron por sus mejillas mientras estaba inconsciente. Nunca lo supo.

La ayudé a vestirse, la tomé del brazo, la llevé en un taxi a su casa y la dejé recostada, llorando y muy triste. Ella y yo teníamos un secreto del que nadie podía enterarse.

Años más tarde, mi madre me contó que abortó a los 19 años (igual que yo), producto de una violación tumultuaria. De esas que sufrieron las maestras rurales en los años setenta, víctimas de sus compañeros del SNTE que hacían una especie de “cobro de piso” sobre los cuerpos de sus colegas. Todos estos años lo calló. Hoy, a punto de cumplir 71 años, aún lo recuerda con dolor: “Tenía cuatro meses. Una amiga enfermera me llevó a una clínica, un 14 de febrero. Era tan tonta que nunca dije nada”.

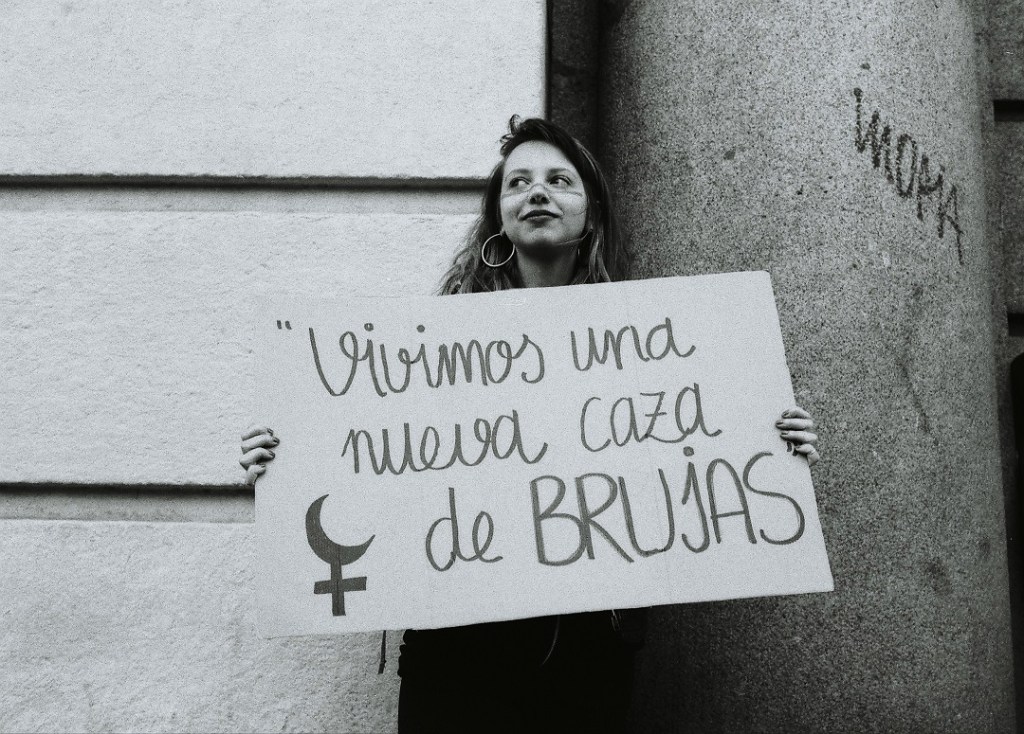

Hoy veo a miles de mujeres en plena insurrección. Gritan, rompen vidrios, queman y pintan paredes, exigiendo no ser penalizadas por decidir no ser madres, por dejar atrás el patriarcado que controla el placer y el cuerpo femenino.

Dos generaciones después, seguimos en pie de lucha por que sea legal la interrupción del embarazo, por no escondernos, por no ser señaladas por los falsos reguladores de la moral. Luchamos por emanciparnos, por ser libres, por no ser llamadas “putas y pendejas”.

Este texto está dedicado a todas nosotras, a mis amigas que son madres y a las que decidieron no serlo; a las que se manifiestan en las calles, a las que sufren violencia, a las asesinadas, a las que luchan por la igualdad de género. Que mis hermanas tengan el derecho a decidir.

¡Que sea ley!